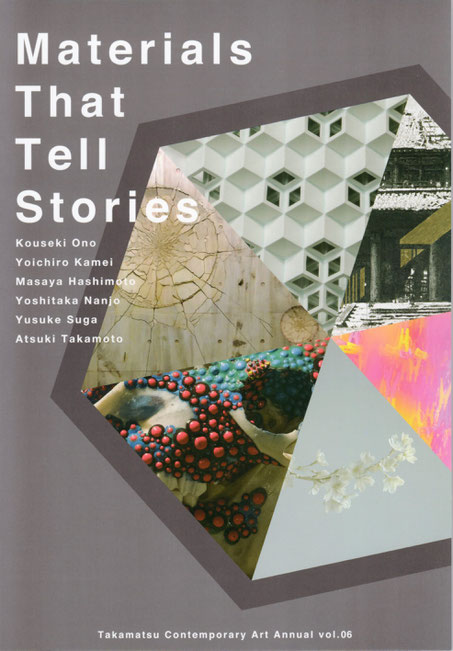

高松コンテンポラリーアート・アニュアルvol.06「物語る物質」展覧会図録,「作家論/亀井洋一郎」,高松市美術館,2017年

「作家論/亀井洋一郎」

牧野裕二(高松市美術館学芸員)

亀井洋一郎の作品においては、焼き物に特徴的な曲面や窯変による偶然的な歪みや変色などは一切なく、あくまで作者が思い描いた幾何学的な造形がパーフェクトな形で実現されている。それらはシャープな造形が大変印象的であるが、彼の芸術の本質は直線や平面により構成されたその外形ではなく、むしろ「中空性」にこそある。

亀井は大学時代、オブジェを作る授業のなかで様々な過程を経て中を空洞にしてオブジェを完成させることを知り、中空構造に興味を抱いたが、それは焼き物において中空構造が重要であるという認識につながった。焼き物といえば絵付けや釉薬で美しく飾られた表面が主役であるように一般に思われているが、構造に主眼を置いた場合、内部空間こそが焼き物のアイデンティティであると言うこともできる。そして内部空間を主役にした焼き物を作りたい、そう亀井は考えたと思われる。

そして亀井が採用したのは「泥漿鋳込み技法」と呼ばれる、洋食器や衛生陶器などの製造で用いられる量産技法であった。型に泥漿(泥状に調整された粘土)を流し込み、中が空洞の一辺5cmの立方体の基本単位をつくる。そしてこの基本単位の面を枠だけを残して削り取り、ブロックの様に連結させる。その後素焼きを経て、本焼成時に釉薬により融着され作品は完成となる。枠組み状の立方体を組み合わせると、この枠部分がオブジェの内部空間において柱や梁など建物の構造物のように複雑に展開し、それらは見る角度や光の差し具合などによって多彩な表情を見せる。亀井が立方体を組み合わせる方法を選んだのは、彼の直線的なものや数学的合理性への志向、焼き物の変形作用に即した強度の確保などもあるだろうが、とりわけ内部空間における複雑な構築が主たる理由であると思われる。

亀井は2001年に立方体を縦·横·高さ各8個配し、全体で512個用いた《Latticereceptacle-01》(高松市美術館蔵)を出発点として「Lattice receptacle(格子構造による受容器)」シリーズを展開し、自ら設定した8つのステップを経て現在へと至る。ステップ1~4は大まかにいうと立方体の6面を垂直·水平方向に捉えた展開で、ステップ5以降は立方体の対角線を垂直方向に捉えることで展開させている。今回の展示では後者のタイプが出品されているが、前者が建造物のような静的で安定感のある造形であるのに対し、後者は動的な要素が強く、外部·内部の構造はさらに複雑な様相を呈している。またレリーフという形態も新たに加わり、重力的な制約から解放され、より自由な造形が展開している。

そして今回亀井は「Lattice receptacle」と並走して展開している「Ceramics Drawing」シリーズからも1点出品した。技法は作家の言葉を参照されたいが、「SUPERNOVA(超新星)」と名付けられた作品の、規則と偶発性の相克から生じた驚くべき図像は、巨大な目のようでもあり、秩序が支配する展示空間に無秩序の要素を乱入させ、面白い効果を作り出していた。作者はコントロール不能のこの怪物のようなドローイングを正直持て余しているのかもしれないが、こうした無秩序の要素が加わることで、亀井の作品世界の今後が期待される展示となった。