「関東の陶芸展 亀井洋一郎展」花里麻理,陶説,日本陶磁協会, 2012年7月号

花里麻理(菊池寛実記念智美術館 学芸員)

制作にあたって機械的な反復作業を選択し、情緒的なるものを極力排除しようとしている。そうした過程を経てこのような作品が生まれるのは興味深い。作品の解釈もさまざまな切り口が可能と思われるが、これらの作品がベルギー、ゲントで開かれた現代アートフェアで初顔見せながら高評価を受けたこともうれしいニュースである。

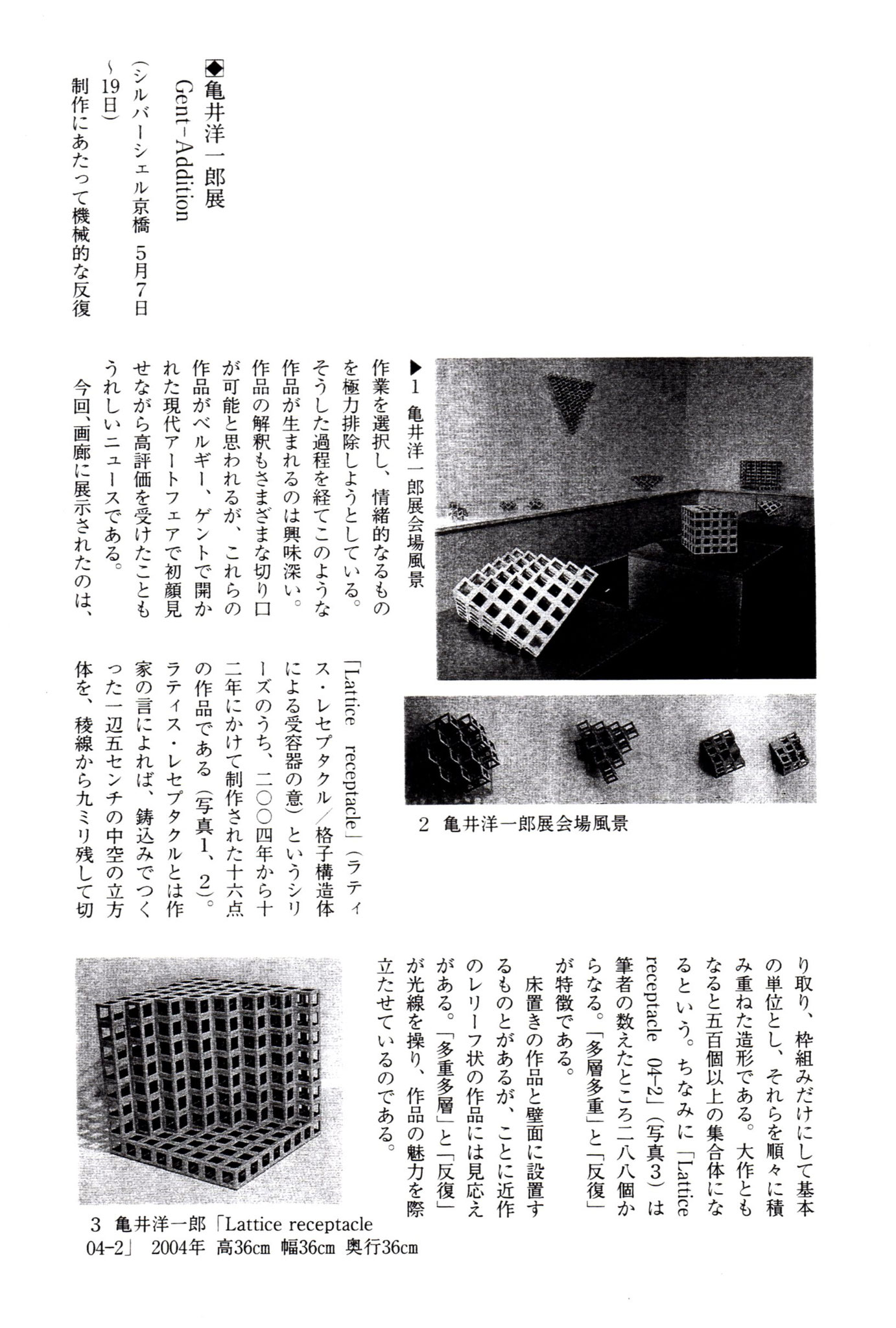

今回、画廊に展示されたのは、「Lattice receptacle」(ラティスレセプタクル/格子構造体による受容器の意)というシリーズのうち、2004年から2012年にかけて制作された16点の作品である。ラティスレセプタクルとは作者の言によれば、鋳込みでつくった一辺5センチの中空の立方体を、稜線から9ミリ残して切り取り、枠組みだけにして基本の単位とし、それらを順々に積み重ねた造形である。大作ともなると500個以上の集合体になるという。ちなみに「Lattice receptacle 04-2」は筆者の数えたところ288個からなる。「多層多重」と「反復」が特徴である。

床置きの作品と壁面に設置するものとがあるが、ことに近作のレリーフ状の作品には見応えがある。「多重多層」と「反復」が光線を操り、作品の魅力を際立たせているのである。

たとえば作品(写真1)が示すように、立方体の稜線が光と陰の面をつくる。陰になった部分は釉薬の色みが深まって見えるので二つの面の違いが強調されて映る。せり出す立方体がさらなる影を落とす。視点の位置を上下左右に動かせば、見た目のかたちも光線の入り方も変わり、作品の表情がスイッチを切り替えたようにはっきりと変化する。

立方体が中空構造であることも光線の作用を複雑なものにする。内部の陰影が垣間見えるので表面との錯視効果が現れる。こうした陰影の連鎖は錯覚をともない、見えてくる幾何学模様は幻惑的でさえある。

作品の内部では奥に行くにしたがって陰が濃くなり、深奥には闇がうずくまっている。その闇は覗き込んだときに見える虚空と同質の闇である。ラティスレセプタクルのスケルトン構造は、壷の中の闇を可視化したという解釈も可能であろう。改めてラティスレセプタクルという作品名を反芻すると、字面は概念的だが、案外日々の実感から閃いて命名したのではないだろうかと想像できる。工房に置かれた作品は、不意の光線を受けて意外な表情を作者に見せるのだろう。

釉薬も「鋳込み」でつくった「立方体」に浸してかける。こうした一連の手法に作家の情緒を入れ込む余地はない。作者の思いがその手を介して土に記憶されることはないのである。作家の主観が入るときがあるとすればどのタイミングであろうか。それはおそらく、僅少の歪みを調整しながら立方体を積み上げて全体をまとめるときである。緊張感が張るほどの完成度にしなくてはならない。これらの作品に脈打つものがあるのは、そうやって達成された造形美だからだろう。

徹底するがゆえの寡作である。冒頭で触れたように、これらの渾身の作品群を、昨年12月にベルギー、ゲントで行われた現代アートフェア「LineArt2011」に画廊(SILVER SHELL)の企画により富田美樹子氏との二人展として出品した。欧米を中心とした120程のギャラリーが集うこのアートフェアは30年の歴史があるという。同画廊は初参加にして5つの優秀ギャラリーの一つに選ばれ「Gallery Award」を受賞した。亀井氏の作品も「Art Lovers」を受賞した。快挙である。本展はそのときの出展作に新作を加えた個展となった。