「亀井洋一郎‐光と影を内包する器‐」田中めぐみ,炎芸術№95,阿部出版,2008年

「亀井洋一郎‐光と影を内包する器‐」

田中めぐみ

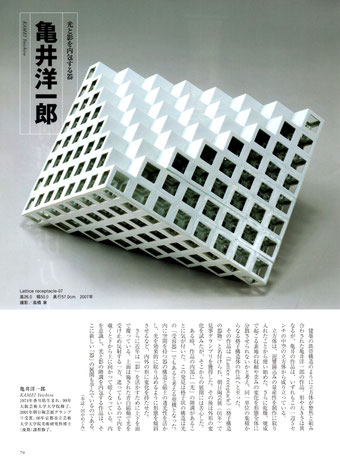

建築の鉄骨構造のように立方体が整然と組み合わされた亀井洋一郎の作品。形や大きさは異なるが、亀井の作品は、いずれもこの一辺5センチの中空の立方体から成り立っている。立方体は、泥漿鋳込みの量産性を制作に取り入れたことから使い始めた。さらに乾燥、焼成で起こる素地の収縮や歪みの変化を形態全体に分散させられないかと考え、同一単位の集積からなる格子構造体の作品へと至った。

その作品は《Lattice receptacle》(格子構造の器物)と名付けられ、朝日陶芸展(01年)で見事グランプリを獲得した。その後は外形の変化を試みたが、そこからの展開には苦心した。

ある時、作品の内部に「光」の階調があることに気が付いた。この発見は格子状の構造は光の「受容器」でもあると考える契機となった。内に空間を持つ器の構造と磁土の透光性を活かし、光を効果的に取り込めるように形態を傾斜させるなど、内外の形に変化を持たせた。

さらに近年は「影」を活かすために上下を面で覆っている。上面は施された青白磁釉で光を受け止め反射する一方、遮ってもいるので内を覗くと下から上に向かって暗くなっている。内を意識し、光と影の階調を内包する作品は、そこに新しい「器」の展開も孕んでいるのである。