自筆文献

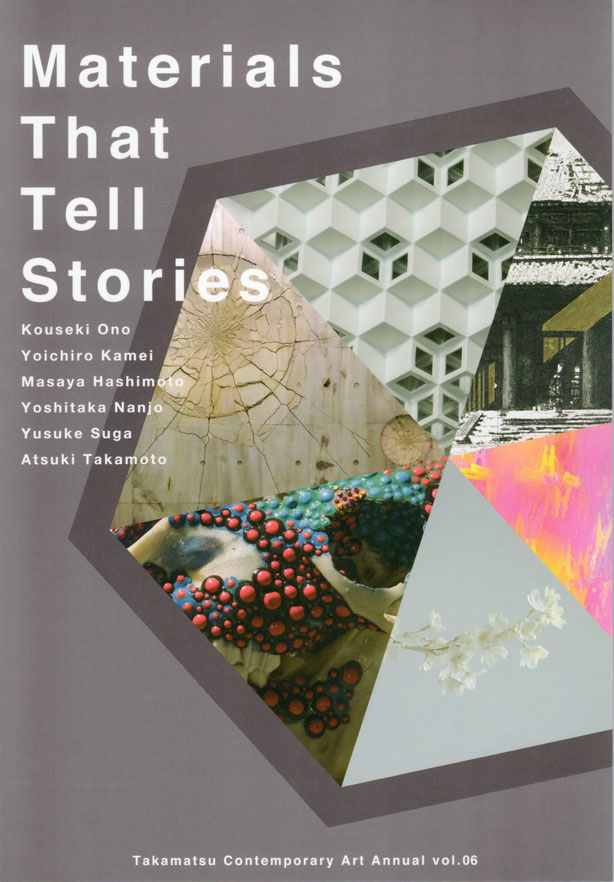

「Lattice receptacle」「Ceramics Drawing」亀井洋一郎 ,高松コンテンポラリーアート・アニュアルvol.06「物語る物質」展覧会図録,高松市美術館,2017年

「Lattice receptacle」

磁器の格子構造体を基本形とする作品『Lattice receptacle(ラティスレセプタクル)』。その造形は、泥漿鋳込みで成形された同一単位(一辺5cmの中空立方体)の集積によって成り立つ。こうした造形システムは、やきものの制作工程で起こる変形作用を均等に分散させる構造をつくると共に、作品内部に広がる「空間のヴォリューム」を生み出していく。

「うつわの構造は、実用性の有無に関わらずやきものの根底に存在しているのではないか」。本シリーズはこうした自らの推測を起点とし、継続して展開を進めている。その中で次第に見えてきたのは、境界によって際立つ「受け容れる」や「満たされる」、「溢れる」といった空間の働きだった。それらを土台に内的空間をどう分節し、連続させていくのか。そのような方向において『Lattice receptacle』は、磁器や釉薬のテクスチャーを媒介し、様々な光の様相を浮かび上がらせる装置にもなり得るだろう。境界は、空間に容器性を与えるのだ。

「Ceramics Drawing」

「高温で発生する物質の反応を、ドローイングイメージとして抽出できないか」。こうした意識に端を発する作品『Ceramics Drawing‐SUPERNOVA(セラミックスドローイング‐スーパーノヴァ)』

その制作は、セラミックファイバー紙(高温用耐火繊維)の画面に炭酸銅を用いて描画し、板硝子で挟み込むようにセッティングした後に高温焼成を行っている。硝子の熱融着によって画面は密閉状態に被覆され、それ以降は硝子内に空気が供給されない。これにより硝子内は自然発生的に還元雰囲気となり、画面上の炭酸銅の色は鮮やかに変貌を遂げていく。加えて炭酸銅は高温時に揮発する性質を有するため、そこで発生する反応は画面の支持体をも通り抜け、白紙だった裏面に「新たな色彩とイメージ」を出現させる。

このようなドラマティックな様態は「規則的なシステム」と「偶発的な事象」がせめぎ合った結果といえ、制作当時の私には、まるで膨張する熱エネルギーを可視化したようにも感じられた。

亀井洋一郎