「特集・やきものの現在Ⅱ 若い京都」入澤美時 陶磁郎38号,双葉社,2004年

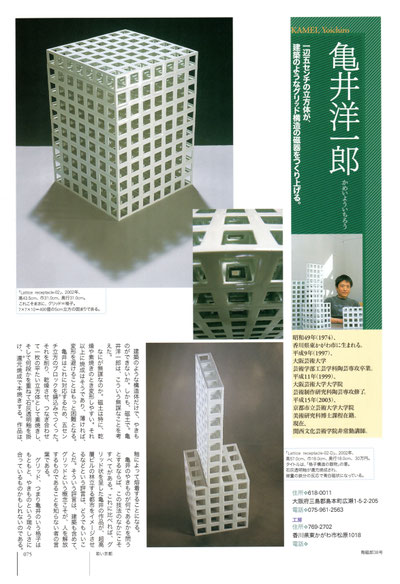

建築のような構造体だけで、やきものができないか。しかも、磁土で。亀井洋一郎は、こういう無謀なことを考えた。

なにが無謀なのか。磁土は特に、乾燥や素焼きのとき変形しやすい。それ以上に焼成はそうであり、薄ければ、変形を避けることはもっと困難となる。亀井はこれに対応するため、五センチ立方のブロックを鋳込みでつくった。それを削り、乾燥させ、つなぎ合わせて一枚の平たい立方体として素焼きし、そして何段かを重ねて石灰透明釉を掛け、還元焼成で本焼きする。作品は、釉によって熔着することになる。

亀井のやきものが何であるかを問うとするならば、この技法のなかにこそすべてがある。これに比べれば、グリッド状を呈した亀井の作品が、超高層ビルの林立する都市をイメージさせるなどという評言は、どうでもいいことだ。そういう評言は、建築も含めて、グリッドという概念こそが、人を解放するものであることを知らない者の言葉である。

グリッド、つまり亀井のいう格子はもともと、やきものという瑞々しさにの合っているものかもしれないのである。